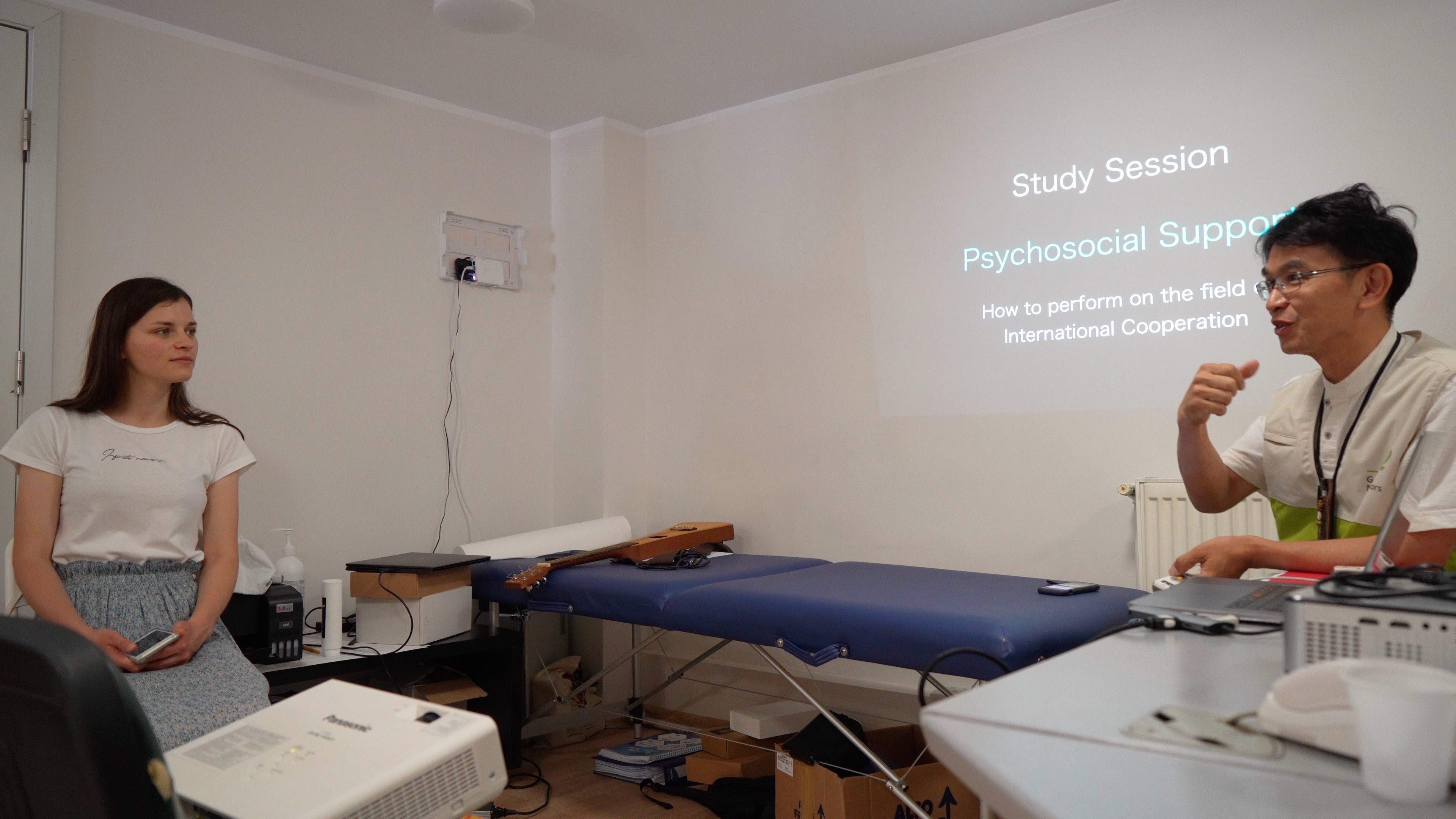

やる気にあふれるウクライナ人ファシリテーター

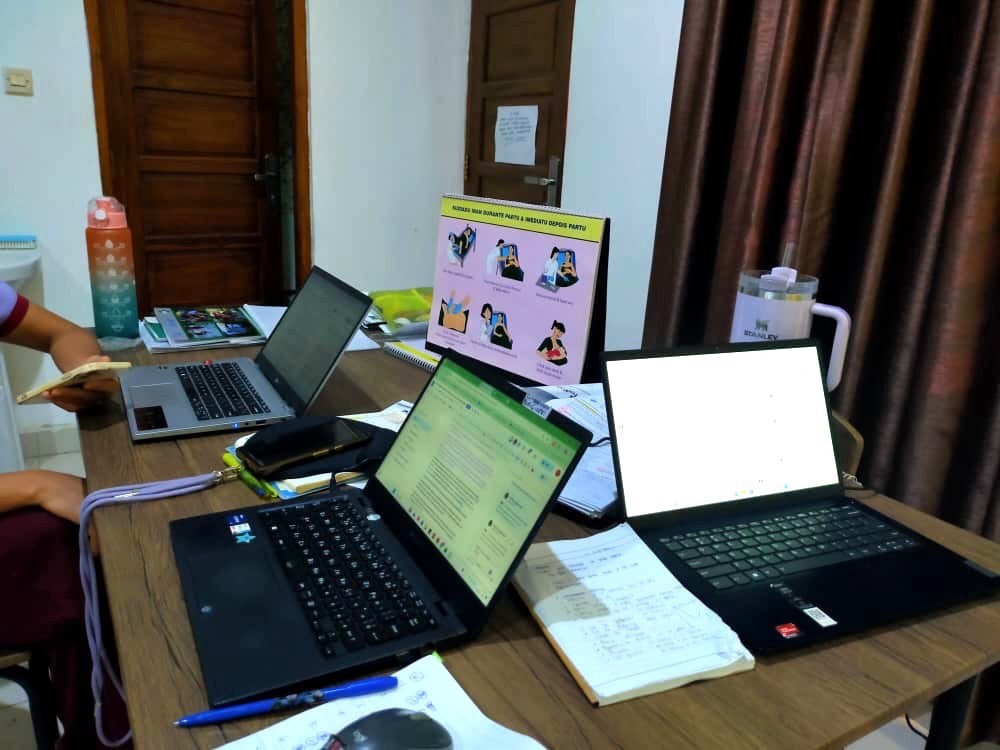

もう一つのワークショップ場所を見学しました。

そこはGNJPの提携団体でもあるProVeritas。キリスト教系の支援組織で、難民センターの運営や子どもたちへの学校外教育も行っています。

今日は同時に2つのワークショップが行われていましたが、小学校高学年を担当しているスヴェトラーナも、5~7歳を担当するユリアも、子どもたちの集中を切らさないでよくがんばっていました。

特に6歳のヴェロニカはこの2時間という長い描画法ワークショップの最後の課題、「忘れられないあの日~辛かったこと」において、空にたくさんのロシアの爆撃機が飛来したことや、敷設された地雷によってクルマが吹き飛んだ様子を絵に描きました。

この年代の子どもたちがそういったトラウマの出来事を語る時は、パレスチナでも南スーダンでもそうですが、能面のような表情になります。まさに感情が解離しているような感覚。そして語ったあと、誰かに助けを求めるような表情に変わります。「心にしまっておくのではなく、ちゃんと吐き出すこと」は重いかもしれないけれど、それを行わなければPTSDになる可能性が高いのもまた事実。ファシリテーターはよくがんばってワークショップを運営していました。

午後からはドクターK(桑山)の講義です。今日は音楽ワークショップと映画ワークショップの実践編。世界各地で展開してきた音楽ワークショップ。それこそ、ルワンダ(大虐殺後)、ジャワ島(ジャワ島中部大震災)、ウガンダ(南スーダン難民)、パレスチナ(ガザ、ヨルダン川西岸)という時空を越えて展開してきた音楽を使ったトラウマとの向き合いは、こうしてまとめてみると自分としてもよくやってきたよなあ、と思いました。ファシリテーターたちはもうワクワクな表情でついてきてくれます。

そして次の映画ワークショップの話になると、もう興味は最高潮。みんなものすごくこの「映画をつくる」ということを実践したがっていました。

心理社会的支援(PSS)は人間の中にある2つの欲求~「トラウマのことを表現したいという欲求」と「その経験を通じて誰かの役に立ちたいという欲求」に支えられています。映画制作はまさにこの2つの強い欲求を満たすものとして、すばらしい展開を見せることになりそうです。

最後に久しぶりに持ち込んだマーチンのモバイルギターを使って「竹田の子守歌」を歌わせてもらいました。歌うだけで、この7人のファシリテーターの女性たちとは心がつながったと思いました。お返しに歌ってもらったウクライナ国家にも感動しました。

ちなみに男性ファシリテーターが一人もいないのは、戦時下のウクライナにおいて60歳以下の男性は国外に出られないので、このルーマニア国境の街にも来られないからです。だから活動の中心は、夫と離れて暮らす、このウクライナの女性たちになっているのです。

桑山 紀彦

関連する活動レポートを見る

-

支援事業

支援事業

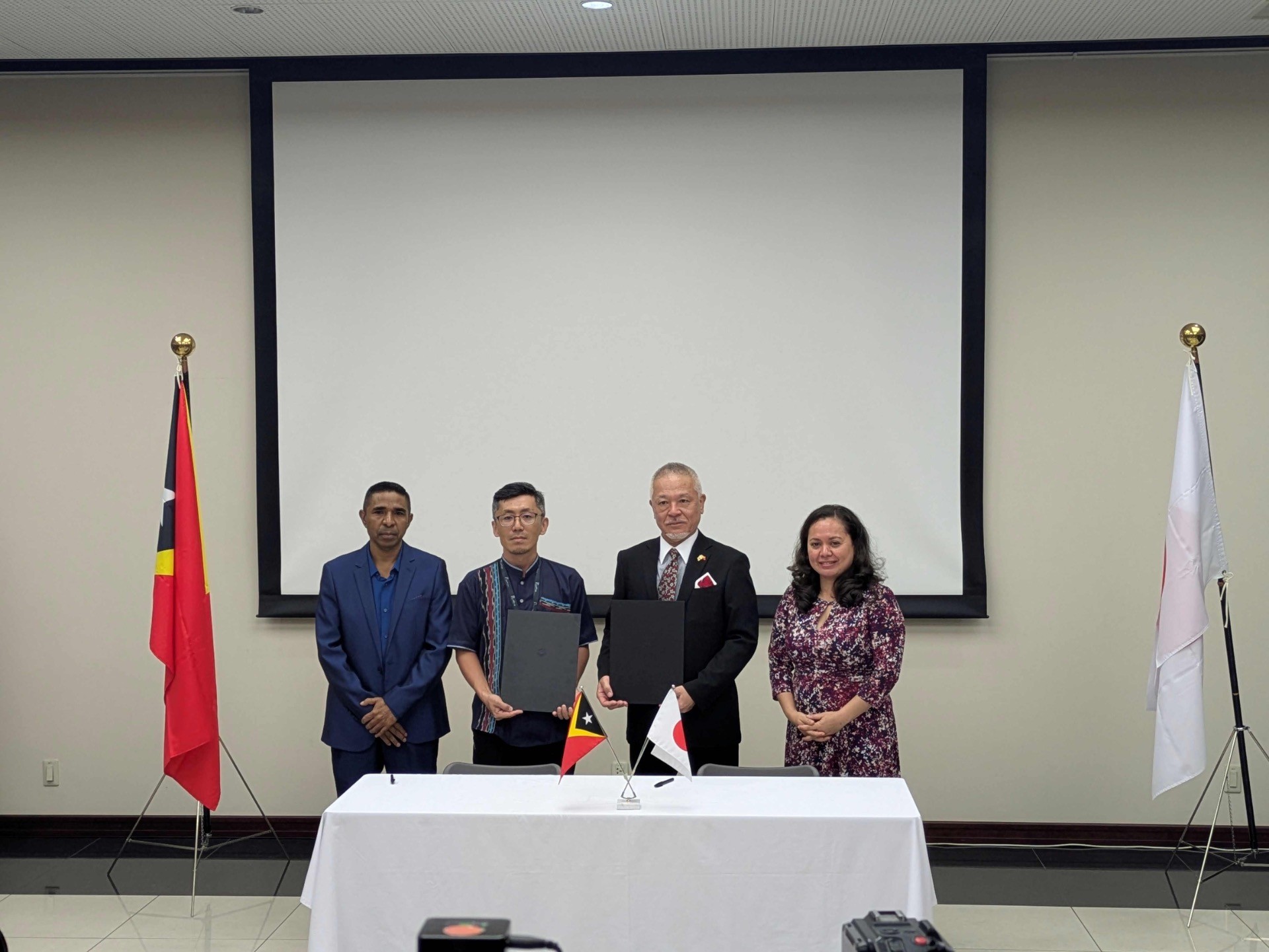

(東ティモール)新規事業の署名式

-

公演事業

公演事業

江津実行委員会

-

支援事業

支援事業

常盤貴子さんとの映画作り〜その2

-

支援事業

支援事業

常盤貴子さんと映画作り

-

公演事業

公演事業

大成功の御殿場実行委員会

-

支援事業

支援事業

帰国しました

-

支援事業

支援事業

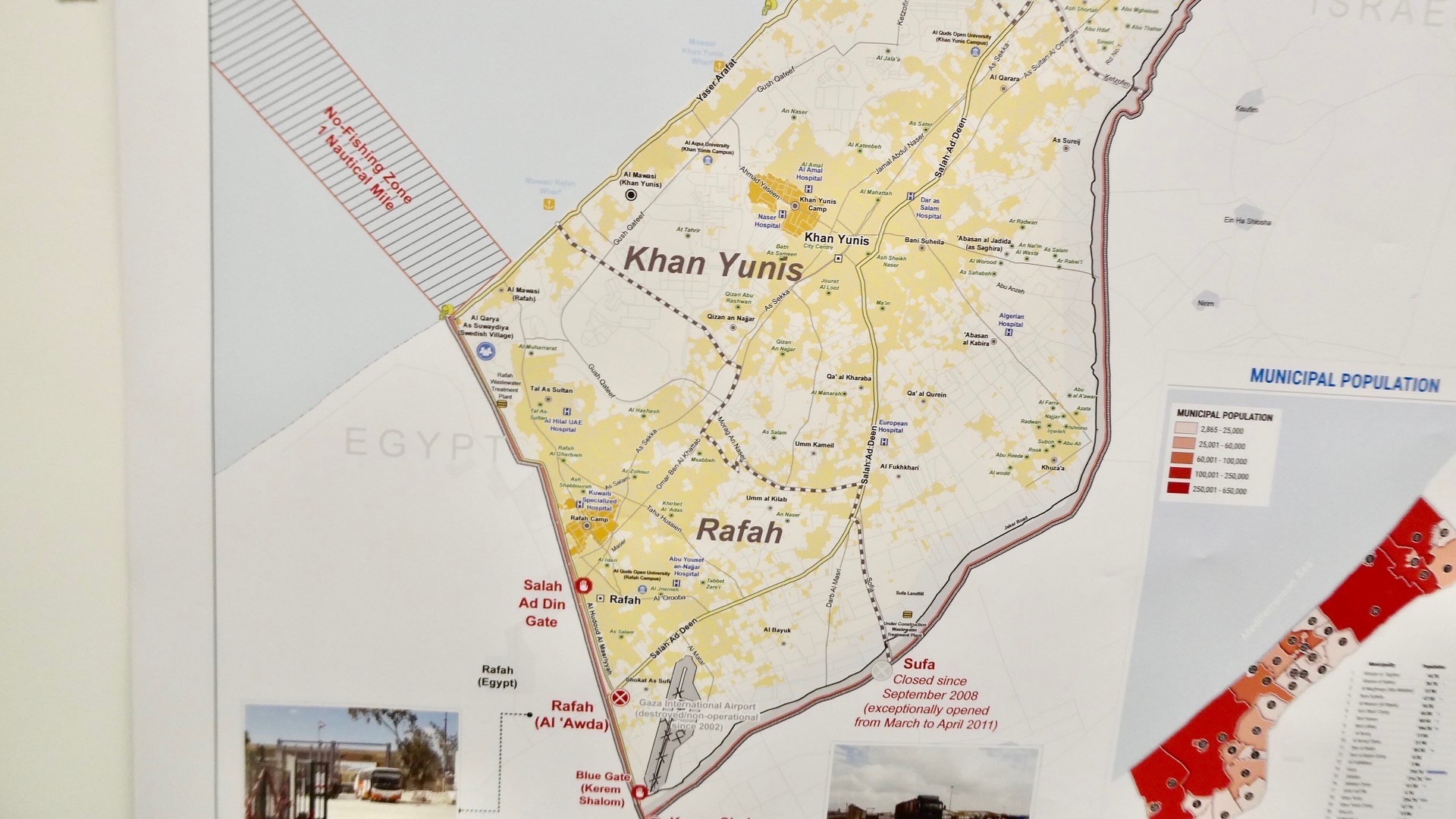

ラファ検問所が開きました

-

支援事業

支援事業

ガザの今

-

支援事業

支援事業

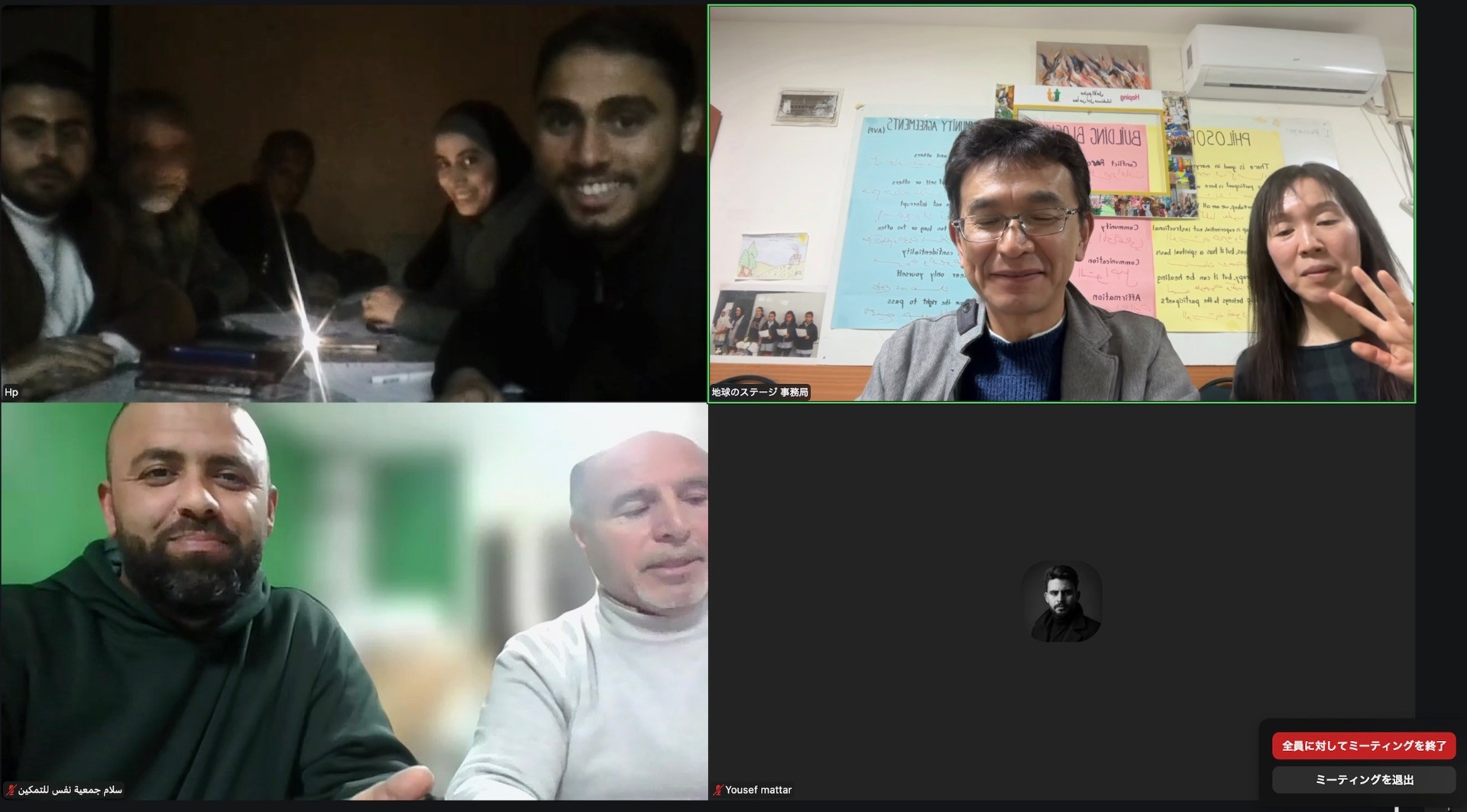

拡大ミーティングを開催しました

-

支援事業

支援事業

直接会い、時差のないミーティングをする意味

-

公演事業

公演事業

毎年続く日光市の公演

-

支援事業

支援事業

危機的なオデーサの冬

-

公演事業

公演事業

大谷翔平さんも観ていた「地球のステージ」

-

公演事業

公演事業

30周年記念特別ライブ〜終了しました

-

公演事業

公演事業

30周年記念特別ライブのご案内

-

公演事業

公演事業

1996年1月15日〜30年前のあの日

-

支援事業

支援事業

新年に思うこと

-

公演事業

公演事業

今年も終わっていきます

-

公演事業

公演事業

今年最後のステージ

-

公演事業

公演事業

“完校”という意味

-

公演事業

公演事業

名取北高等学校

-

公演事業

公演事業

あっぱれ!出雲実行委員会

-

公演事業

公演事業

3年目の熊本県立大学公演

-

支援事業

支援事業

ウクライナ事業始動!

-

支援事業

支援事業

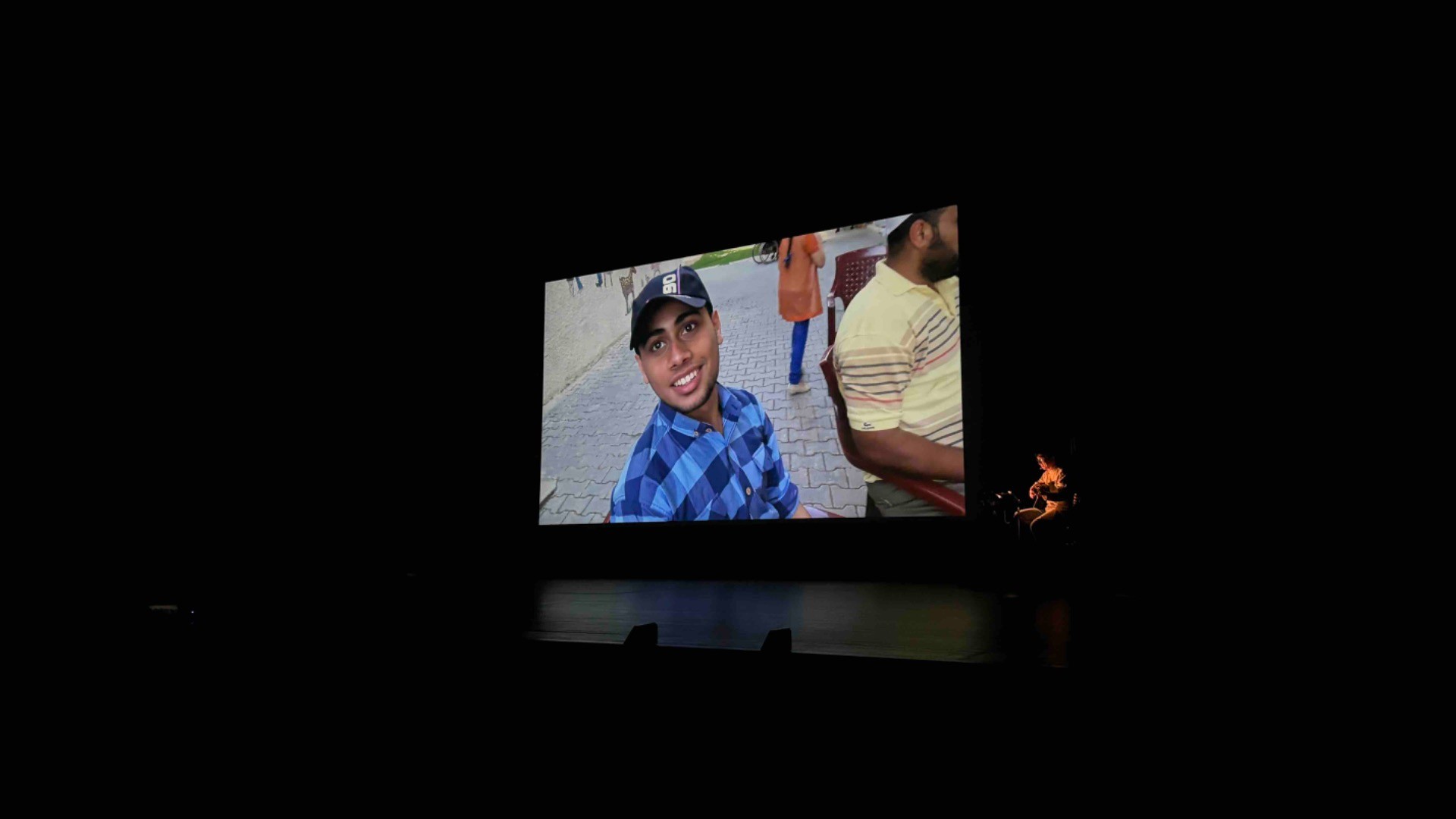

モハマッドの誕生日

-

支援事業

支援事業

(東ティモール)独立宣言日

-

公演事業

公演事業

続く九州公演

-

公演事業

公演事業

続く茨城公演

-

公演事業

公演事業

大府定期公演と深谷さん

-

公演事業

公演事業

こびりっこ〜おいしい給食

-

公演事業

公演事業

大分県佐伯のステージ

-

公演事業

公演事業

久しぶりの新潟公演

-

公演事業

公演事業

港屋のおばちゃん逝去

-

公演事業

公演事業

さわやか浜商

-

公演事業

公演事業

出雲三中のステージ

-

公演事業

公演事業

コープこうべの挑戦

-

支援事業

支援事業

(東ティモール)国指定の母親学級ガイドライン策定

-

公演事業

公演事業

協力隊のつながり

-

公演事業

公演事業

りんりんとの再会

-

公演事業

公演事業

大垣北高等学校

-

公演事業

公演事業

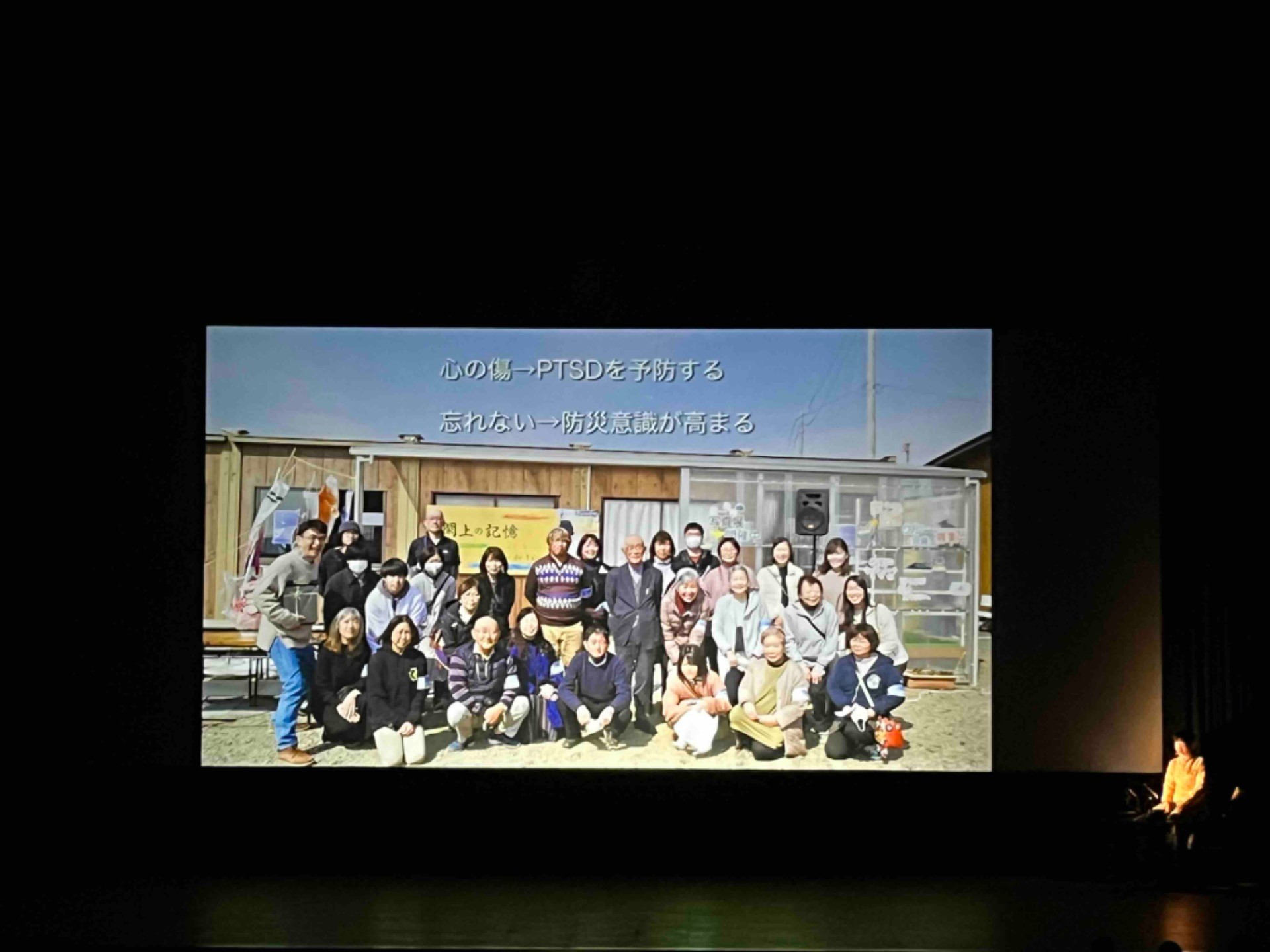

14年目の震災篇

-

支援事業

支援事業

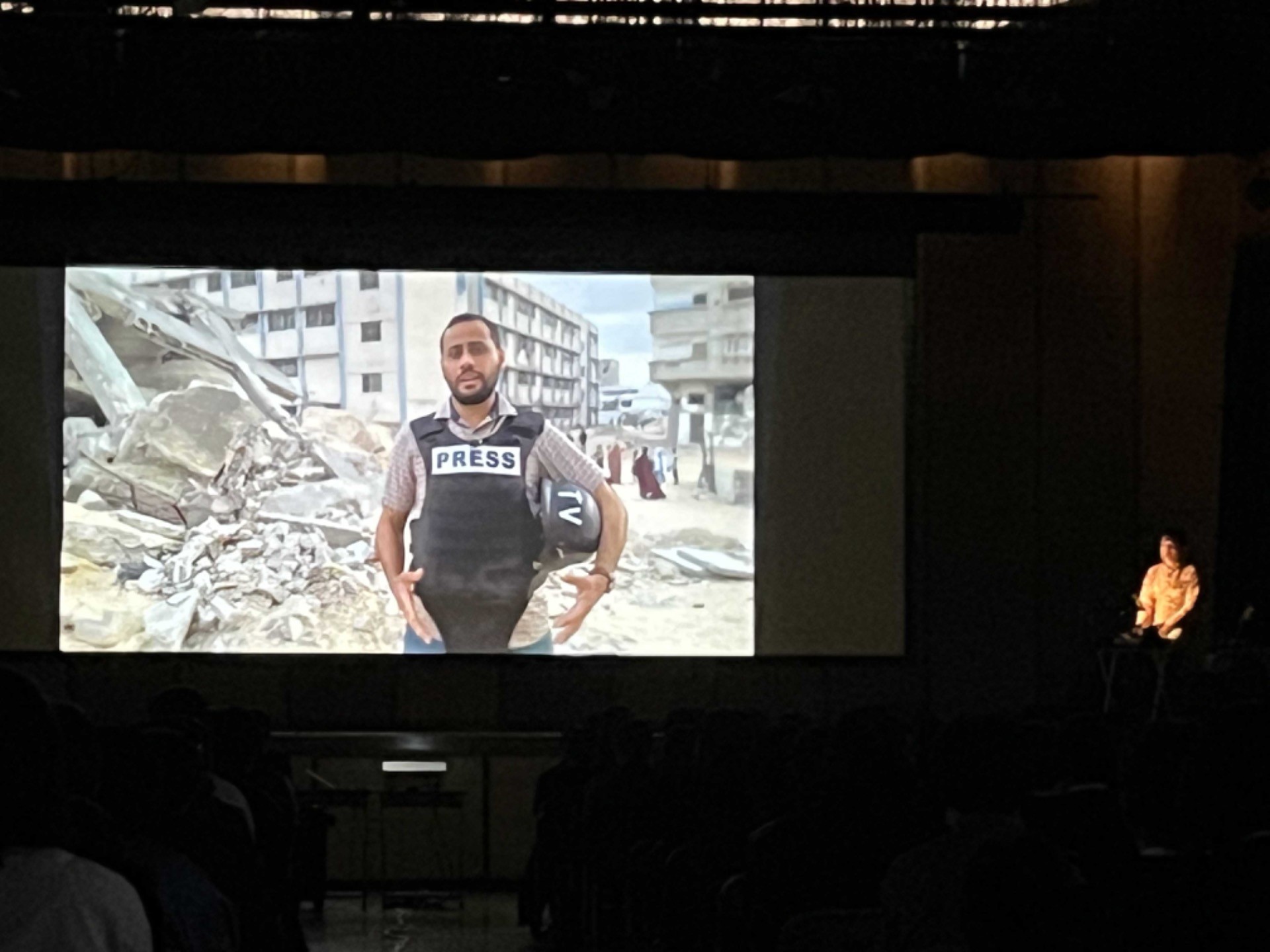

サラームさん〜あなたの命がけの映像

-

支援事業

支援事業

ガザ、活動順調です

-

支援事業

支援事業

ガザ、停戦か

-

支援事業

支援事業

(東ティモール)桑山代表の医療倫理セミナー

-

公演事業

公演事業

900人の中学生

-

支援事業

支援事業

登山の可能性

-

支援事業

支援事業

応急処置講習

-

支援事業

支援事業

育っていく医師たち

-

支援事業

支援事業

「地球のステージ」ボボナロ事務所

-

支援事業

支援事業

東ティモールに入りました

-

公演事業

公演事業

高森町での公演

-

公演事業

公演事業

ステージ公演シーズン

-

支援事業

支援事業

(東ティモール)広がる母親学級

-

支援事業

支援事業

活動は順調!

-

支援事業

支援事業

ガラツでのセミナーが始まりました

-

支援事業

支援事業

ルーマニア国境の街、ガラツ

-

支援事業

支援事業

ウクライナ支援に出かけます

-

公演事業

公演事業

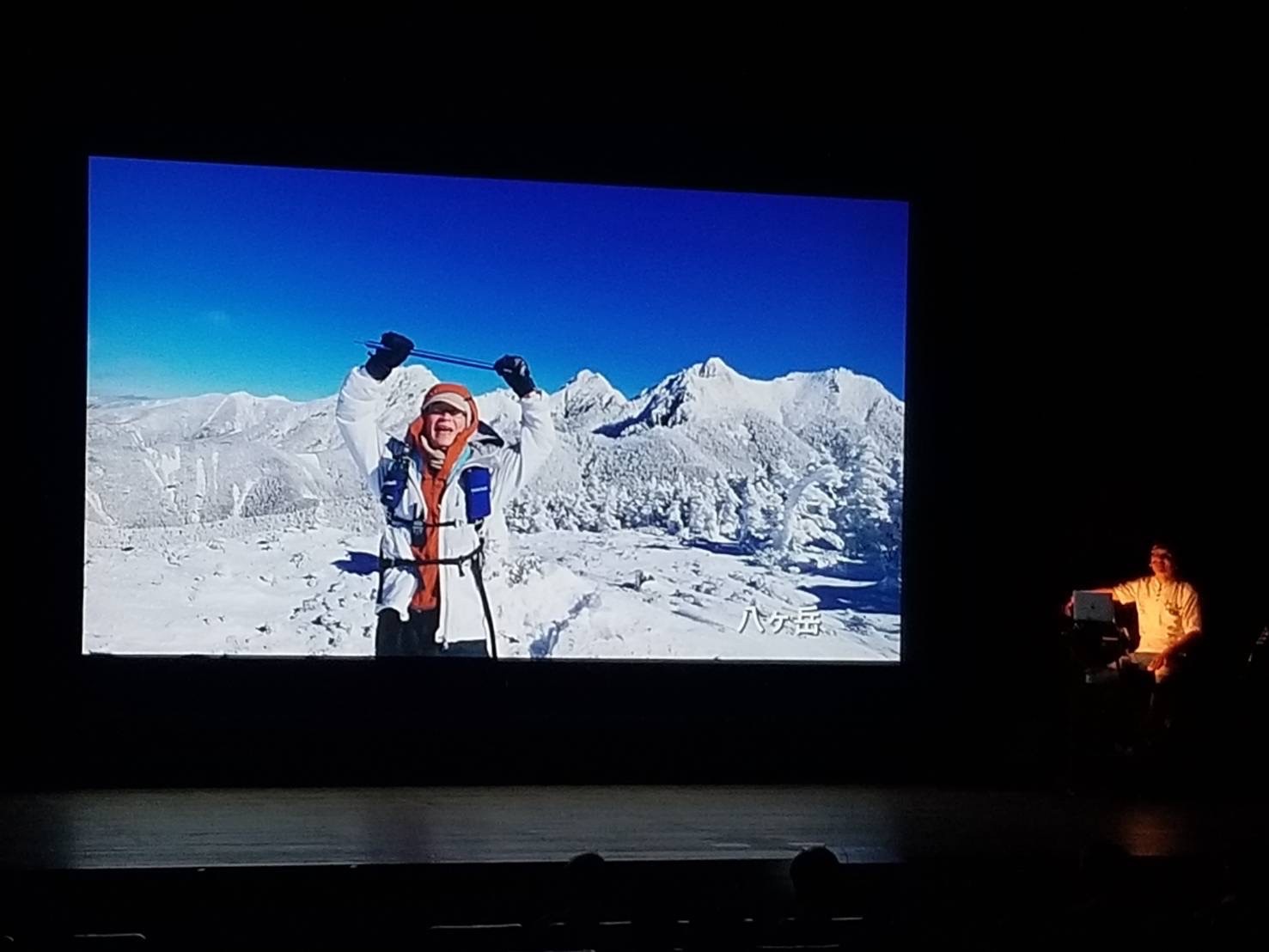

山

-

支援事業

支援事業

ガザのみんな

-

支援事業

支援事業

奇跡の食糧配給

-

公演事業

公演事業

千葉県東総地区

-

公演事業

公演事業

久しぶりの山形公演

-

支援事業

支援事業

いろいろとありました

-

支援事業

支援事業

(東ティモール)妊娠中のネックレス問題

-

公演事業

公演事業

新「風のモハマッド」完成〜山形公演で初演

-

支援事業

支援事業

ウクライナ支援に行ってきます

-

支援事業

支援事業

(東ティモール)地域啓発活動

-

支援事業

支援事業

マルワさん、出国間近か?

-

公演事業

公演事業

Yahooニュースに出ました

-

公演事業

公演事業

次は北九州だ〜

-

支援事業

支援事業

モハマッドを偲ぶ会〜第2回

-

支援事業

支援事業

アッラーからの報告

-

支援事業

支援事業

アッラーが倒れました

-

支援事業

支援事業

飢え続ける我がスタッフたち

-

支援事業

支援事業

(東ティモール)母親学級の実践者研修

-

支援事業

支援事業

帰国しました

-

支援事業

支援事業

アッラーとヌールの報告

-

支援事業

支援事業

よい人材に恵まれて

-

支援事業

支援事業

みんな、人生の主人公は自分

-

支援事業

支援事業

シンポジウム、盛会に終わりました

-

支援事業

支援事業

涙の物語

-

支援事業

支援事業

ウガンダ事務所に着きました

-

支援事業

支援事業

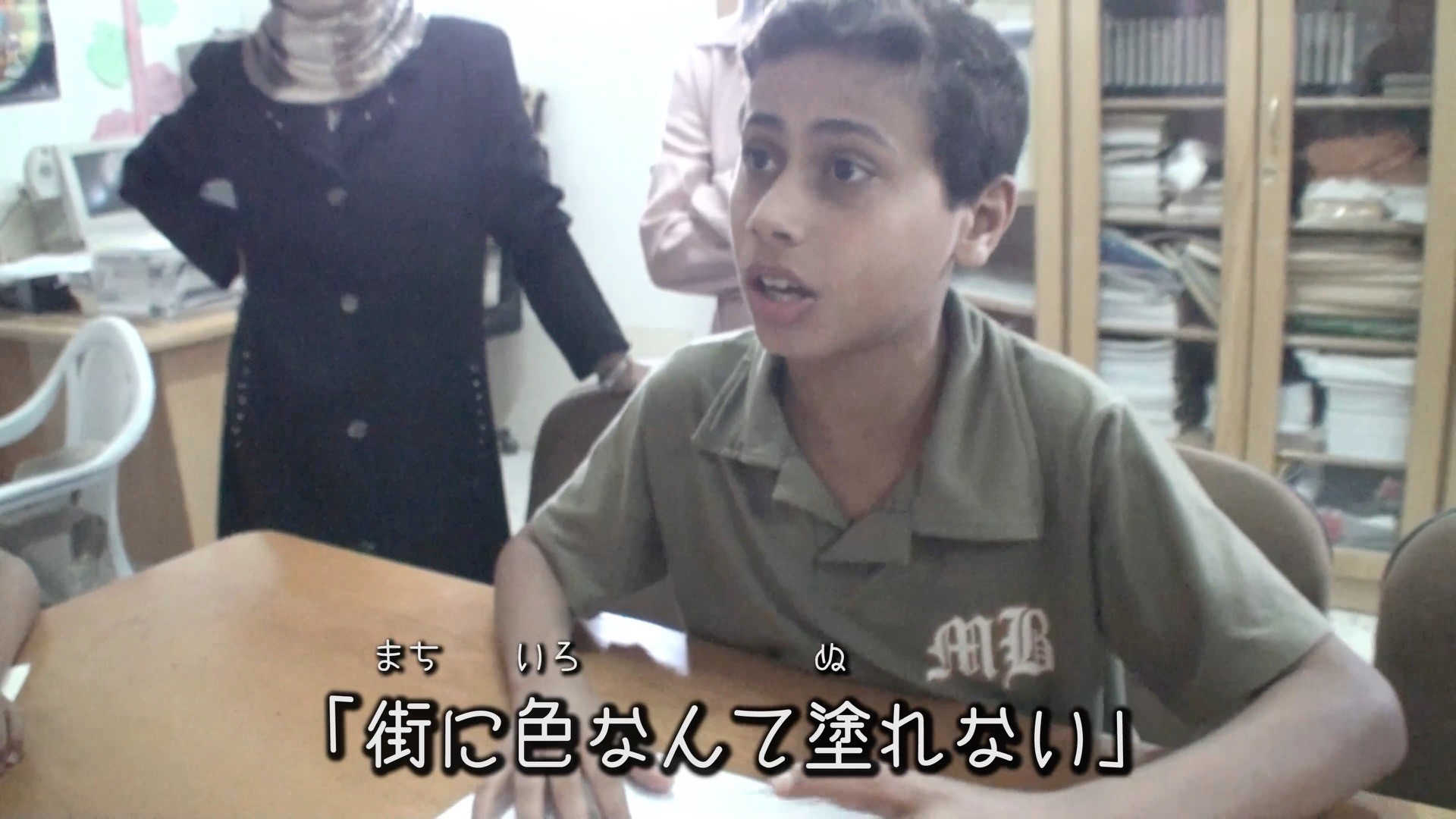

ヌールのレポート

-

支援事業

支援事業

ヌール、見事なレポートでした

-

支援事業

支援事業

ガザからの叫び

-

支援事業

支援事業

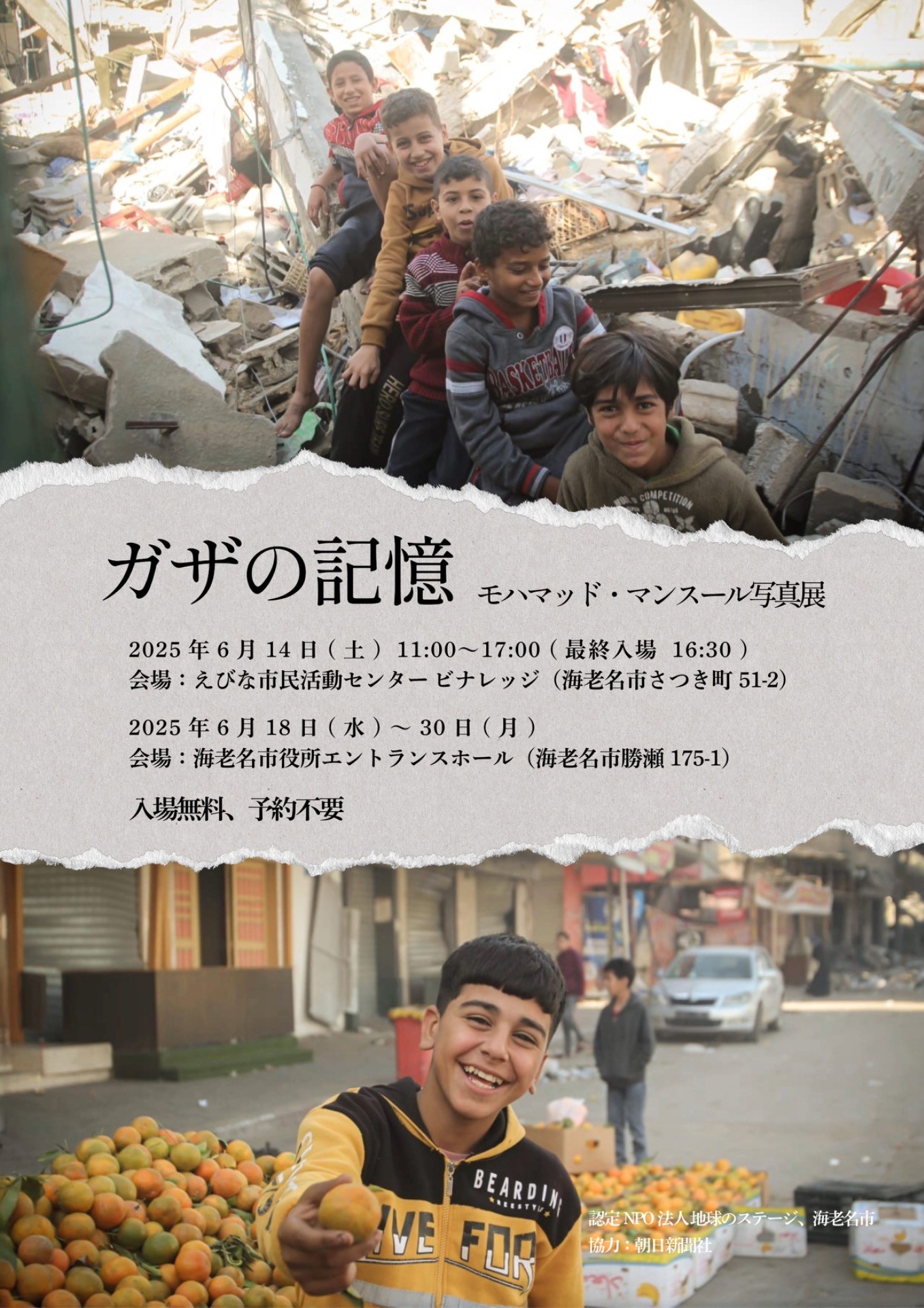

写真展開催のお知らせ

-

支援事業

支援事業

NHK World Japan

-

支援事業

支援事業

帰国、そして山へ

-

支援事業

支援事業

(東ティモール)母子病棟の着工式

-

支援事業

支援事業

出国します

-

支援事業

支援事業

UN Womenとの協働事業

-

支援事業

支援事業

終わらない戦争

-

支援事業

支援事業

ガザへの想い

-

支援事業

支援事業

苦悩するヨルダン川西岸地区

-

支援事業

支援事業

ラマラに着きました

-

公演事業

公演事業

三田高校への感謝

-

支援事業

支援事業

パレスチナに行って参ります

-

支援事業

支援事業

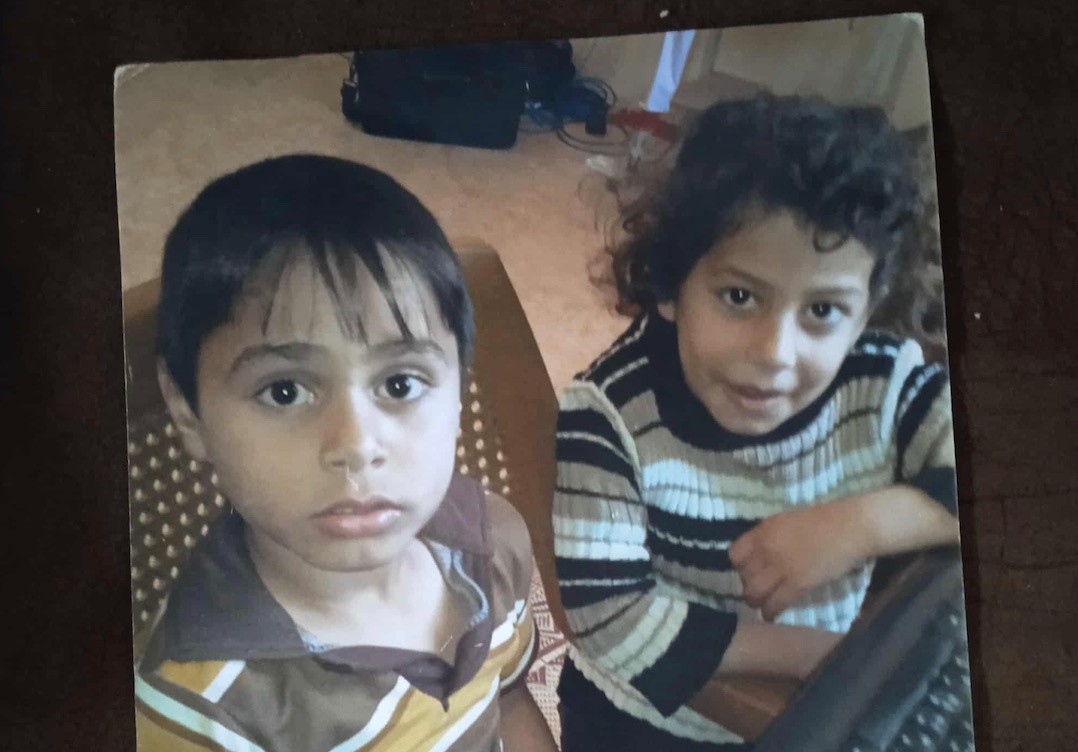

第1回、モハマッドを偲ぶ会