日常的に暴力・非人道行為が起き続けているパレスチナ。心のケア(心理社会的支援)の提供・普及・担い手育成を通じて、過度のストレスを抱えて生きるパレスチナの人々の、協調性や思いやりの心を育み、トラウマケアを行うことを継続的に実現するためのプロジェクトを実施しています。

本プロジェクトが

始まったストーリー

2003年よりガザ地区南部ラファ市に事務所を置き、子どもたちを対象に心のケアを継続して実施してきました。2008年からは出張ベースで心のケアのセミナーや子どもたちへのケアを実施。現地とのつながりを維持しながら活動していました。

2014年からは、外務省より資金協力を得て、紛争下で暮らすガザ地区の子どもたちに対し、地域に根ざした心のケアの実現をめざしてきました。2021年に始まったプロジェクトでは対象を大人にも拡充してプロジェクトを実施し、その拠点となる心理社会的支援センターを設立しました。センターを拠点にケアを実施するだけでなく、心のケアの担い手の育成、心理社会的支援の知識や視点を広める活動にも尽力しています。

2018年から2020年にかけて、ヨルダン川西岸地区でも同プロジェクトを実施してきました。

パレスチナでの心理社会的支援のプロジェクトは2023年にひとつの区切りを迎えました。

現在、ガザ地区では設立したセンターを拠点に現地スタッフが活動を継続し、心のケアの実施や普及を行なっています。より多くの人たちが必要な支援を受けられるよう、新たな地域でのプロジェクトの実現をめざしています。

本プロジェクトの内容

紛争地に暮らす人々は、日々、多くのストレスを抱えています。終わることのない紛争の中、家や家族、大切な場所を失う人が後を絶ちません。辛い体験、苦しい体験をそのままにしているとPTSDを発症し、日常生活にもよくない影響を及ぼします。それを予防するために、心のケアを提供したり、その知識やノウハウを広めたりする活動を行なっています。

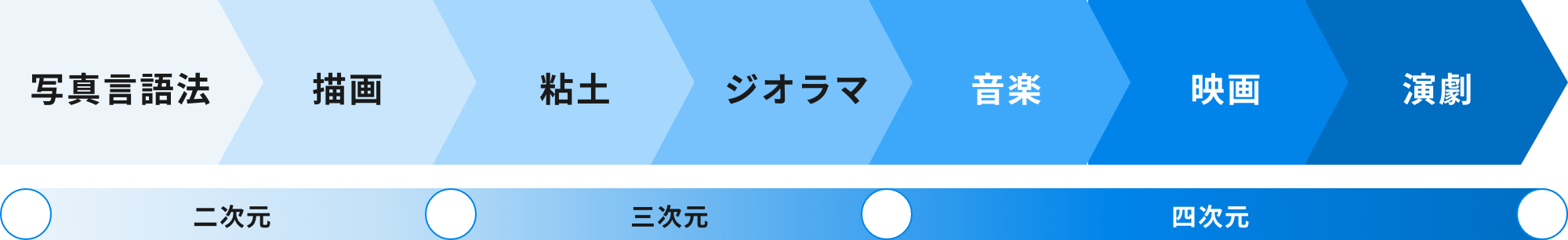

本プロジェクトでは、様々な表現活動を通して心のうちを吐き出し、そのときのできごとと気持ちをつなげ、記憶を再構築する活動を行なっていきます。その過程で、自分の心に残るできごとの意味や思いに気づき、相手の気持ちを考えたり、気持ちを受け止めて共有したりすることができるようになり、人生の主人公としての自分を取り戻していきます。その活動で作られた自分らしいトラウマの物語はプログラムに従って社会に還元され、多くの人に受け止められていきます。そして、その社会からの肯定的な反応を受け止め、トラウマを受けた自分が社会の役に立っている実感を得ることができます。これらにより、人々は自己肯定感と自己有用感を無理なく得ていくことができます。

心のケアワークショップの実施

-

1二次元表現:写真言語、言葉の紡ぎ出し

子どもたちが親しみを持って取り組める「絵を描く」ことを通して、表現することに慣れてもらいます。簡単なテーマから始め、最終的には心の傷に触れるような内容に取り組みます。心の中に閉じ込めているものを無理ない形で表現してもらいます。 -

2二次元表現:絵画

子どもたちが親しみを持って取り組める「絵を描く」ことを通して、表現することに慣れてもらいます。簡単なテーマから始め、最終的には心の傷に触れるような内容にも取り組みます。心の中に閉じ込めているものを無理ない形で表現してもらいます。 -

3三次元表現:粘土細工

粘土を使って奥行きのある立体表現ができるように促し、物事を多面的に見る力を養います。テーマは二次元表現で描いたものの立体化です。また、白粘土をあえて使い、自由に色を塗るという作業で表現力を引き出します。1本の針金を人生に見立てて、その時々のできごとに粘土で作ったアイコンをつけ、自分の人生を振り返るワークも行います。

-

4三次元表現:ジオラマ制作

立体表現に慣れてきたら、できごとや風景を制作するジオラマに取り組みます。体験が個々に異なるもの「忘れられない体験」のようなテーマは個人制作で、復興後を考える「未来の街づくり」のようなテーマは集団で制作します。過去から未来へとつながる「再生」テーマにすることで、想像力や活力を取り戻していきます。 -

5四次元表現:音楽ワークショップ

トラウマにつながるテーマに沿ってキーワードを書き出し、音楽にあう歌詞を作ります。そこには「感情」につながる言葉も盛り込みます。音楽にのせてみんなで歌うことでその物語を追体験し、気持ちを整理して前向きなものへと導いていきます。 -

6四次元表現:映画ワークショップ

グループで相談して短い物語を作り、役を決めて演じていきます。シーンごとに撮影することで、セリフや演技への抵抗感を減らし、自分と異なる体験を表現することに慣れていきます。シーンをつなぎ1本の作品になったら、みんなで鑑賞会を行います。

-

7四次元表現:演劇ワークショップ

セリフを覚えて演じ切ることで、相手の立場になって考えること、自分と異なる体験を想像し気持ちを分かち合うことへとつなげていきます。気持ちの追体験や想像力は次に来る困難を受け止め、受け入れる力になります。 -

8最終発表会

1年をかけて行うプログラムの集大成として、家族や地域の方を集めて発表会を行います。作品の展示や上映・上演、それについての発表を行います。そこでの評価や賞賛は、自分の体験が社会の役に立つことの表れでもあり、自分の体験や存在を肯定的に捉え直すトラウマからの回復の場となります。

心のケア実践者・

人材の育成

-

ファシリテーターの養成、心理社会的支援のノウハウの普及

心理社会的支援を地域に根付かせるために、支援を提供できるファシリテーターを養成しています。また、他職種の中でも心理社会的支援の視点やノウハウを活かしていけるよう、セミナーや現場での実践の機会を提供しています。 -

心理社会的支援センターの設立

心理社会的支援の活動拠点となる「心理社会的支援センター」を設立します。そこでプログラムを行なったり、ケアを行える人材を育成したり、ノウハウの普及をしたりしていきます。心が辛くなったとき、ふと足を向けてもらえる場、話せる誰かがいる場として、地域に定着していきます。 -

マニュアルの作成

心理社会的支援についての知識やその背景、支援の方法などをわかりやすくまとめたマニュアルを作成し、支援や人材育成に利用しています。地域ごとに異なる背景やその対処法にも触れ、実践者の成長にもつながる内容になっています。読み物のようなマニュアルなので、その地域に心理社会的支援の知識や可能性を広める役割も担っています。

プロジェクト概要

| 対象地 | パレスチナ自治区ラファ市 |

|---|---|

| 対象者 | エジプトとの国境地帯に暮らす子どもたちとその家族 |

| 対象期間 | 2003年〜2023年 |

| 現地連携団体 | エルアマル社会復帰協会 |

| 資金 | 外務省NGO連携無償資金協力(2014年〜2023年) 自己資金、等 |

| 対象地 | パレスチナ自治区ラマラ市 |

|---|---|

| 対象者 | パレスチナ人難民キャンプに暮らす子どもたち |

| 対象期間 | 2018年〜2020年 |

| 現地連携団体 | ナフスエンパワメント |

| 資金 | 外務省NGO連携無償資金協力 |