向き合う気持ち、避ける気持ち

今日は11歳~13歳の年齢の子どもたちと写真言語法と描画法でした。

ファシリテーターのオリガはウクライナ国内で臨床心理をしていたベテランです。でも日本の臨床心理士に見られがちな「自分が悩んでいることに向き合えていない」ような暗さはなく、とっても活発なソーシャルワーカーのような関わりをする人物でした。見ていて頼もしさがありました。

ファシリテーションも見事で、どの国にも見られるような「途中で集中力が切れる子どもたち」をうまく巻き込みながら、合計2時間のセッションをやり遂げていました。

写真言語法で使う写真はGNJPの通訳者でもあるウクライナ人のアナスタシアが、いろいろと考えて選んだものでしたが、まさに「トラウマに直接触れるような」戦争に関する写真もあれば、「日常の中にほっとするような」写真もあり、自由に選べる写真群がそろっていました。

子どもたちは向き合おうとしている子もいれば、わざとそれを避けようとする子もいます。でも決して無理強いしてはならないのが心理社会的支援なので、本当は向き合うべきとわかっていてもまだ心の準備ができていなければ、平凡な写真を選んでトラウマを避けながら語ることもできます。しかしその一方で、トラウマに向き合っている同世代の子どもの「語り」を聞くことで、何らかの変化が心の中に去来する可能性を秘めています。いつどこで向き合うかは、その子が決めればいいことなのです。

いい雰囲気の中で進んだ写真言語法では、トラウマに向き合う数人の子どもたちに圧倒されました。

13歳のミーロスラブフはバリケードで封鎖される街の写真とともに、自分が街を出た、その日のことを語ってくれました。

11歳のイリナは夕陽の写真を選び、ウクライナにいたときはいつもこんなふうに暖かい光の中の想い出が多いことを語り、一方で電力不足などを考えると当面は戻れないであろうことを言葉にしていました。

同じく11歳のジーマルは、戦争が始まった日のことを語りました。暗い地下に逃げて息を潜めて耐えた日々のこと。地上に戻っても空襲警報が鳴るたびにまた地下に戻るという行ったり来たりの毎日に嫌気がさしたこと・・・。その時の気持ちはどうだった?とオリガが尋ねても、ジーマルはしばらく考えて、

「わかんない」

と答えました。

横にいたイリナが一生懸命「こんな気持ちだった?」「そんな気持ちだった?」と聞いても、ジーマルは最後まで、

「わからないよ」

という答えでした。

ジーマルの中では記憶と感情の解離が起きているように感じられました。きっとその地上と地下を行ったり来たりしたことはジーマルの中で「ビデオ映像」のように記憶されています。でも、一方で感情がはがれ落ち、気持ちを思い出せないでいる可能性があります。語れない、語りたくないのではなく、本当に何も思い出せないのでしょう。これを放っておくとPTSD(心的外傷後ストレス障がい)になります。要注意です。

12歳のアトゥールは、ここまで逃げて来るまでの道にたくさんの破壊され焼け焦げたクルマが転がっていたその情景のことを語りましたが、その時の恐怖や不安をもまた言葉にしていました。ファシリテーターのオリガとユリアは子どもたちの感情を引き出すために「感情表現シート」を用意していて、それがとても役に立っていました。見事なアシストです。

「悪夢を見ることがあるか」

という僕からの質問に、

「月に2回くらいはある」

と答えるアトゥール。戦争はすでに子どもたちの心に大きな影を落としています。どう向き合うかが、まさに問われている状況が見えてきました。

仲いい子ども同士で座ると途中でおふざけが始まる可能性があること、まだ向き合う気持ちになれていないときはちょっと斜に構えて、関係ないことを語り始めたりする子どもがいることなどもオリガはよくわかっていました。

GNJPはよくぞ短期間にここまで人を育て、しっかりしたワークショップを展開できています。この事業の担当、池田さん(もとロシナンテス)の「愛と想像力」がその原動力であると感心して1日の活動が終わりました。

終わりに4人ほどウクライナから逃れてきた大人のみなさんの健康診断を行いましたが、意外なほどに健康体であることがうれしかったですね。

桑山 紀彦

関連する活動レポートを見る

-

支援事業

支援事業

朝日新聞記事〜能登半島地震支援

-

支援事業

支援事業

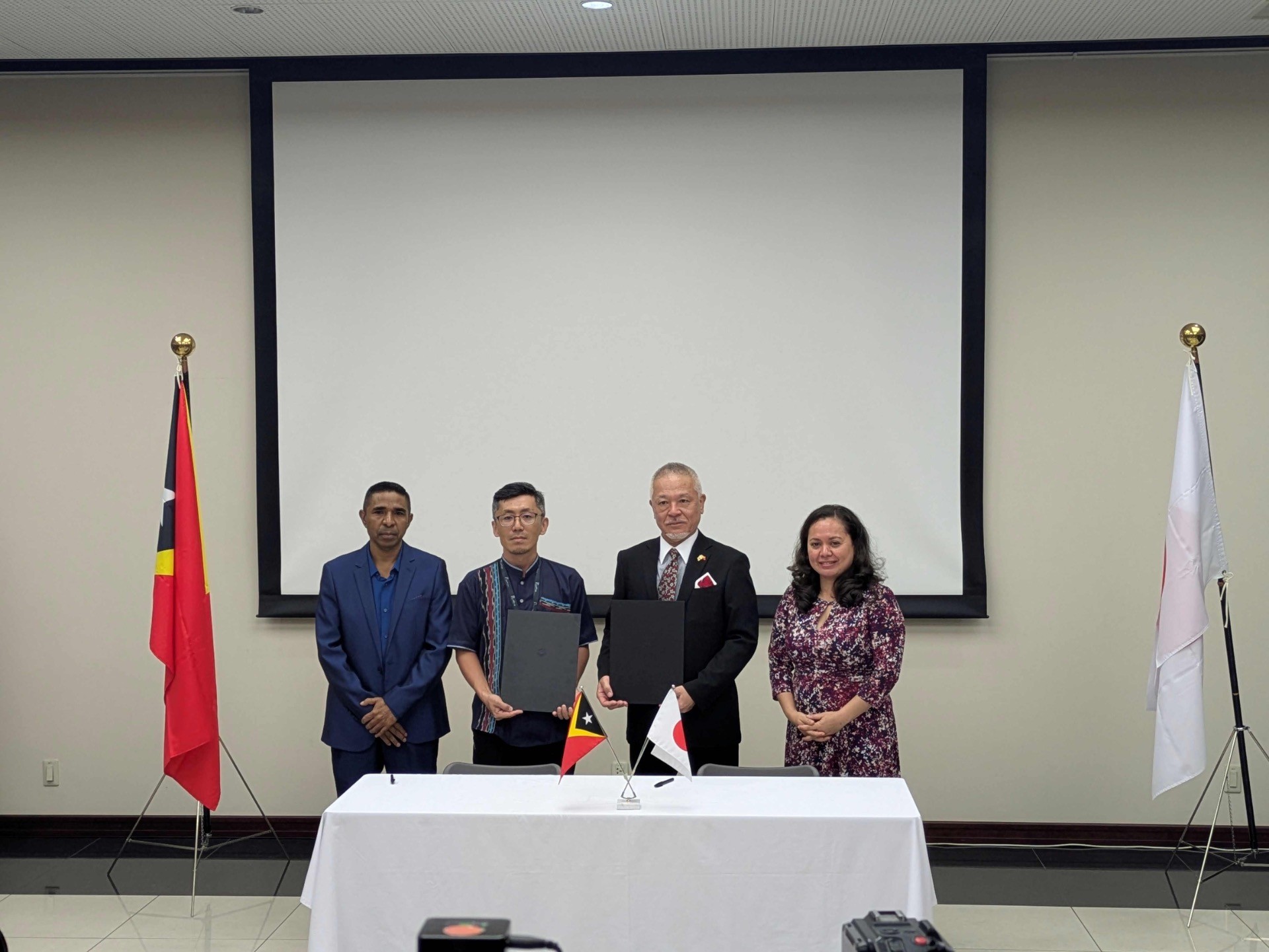

(東ティモール)新規事業の署名式

-

公演事業

公演事業

江津実行委員会

-

支援事業

支援事業

常盤貴子さんとの映画作り〜その2

-

支援事業

支援事業

常盤貴子さんと映画作り

-

公演事業

公演事業

大成功の御殿場実行委員会

-

支援事業

支援事業

帰国しました

-

支援事業

支援事業

ラファ検問所が開きました

-

支援事業

支援事業

ガザの今

-

支援事業

支援事業

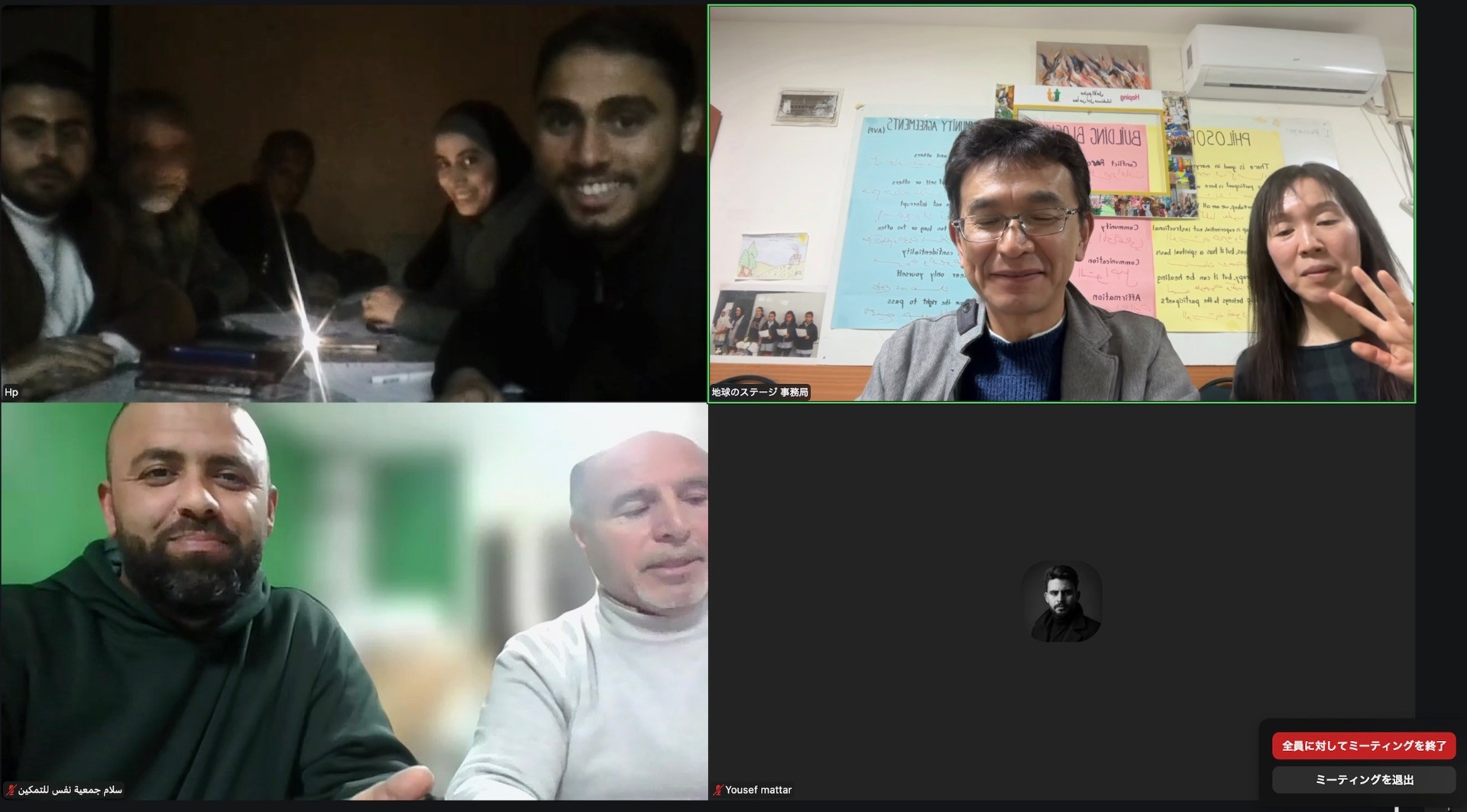

拡大ミーティングを開催しました

-

支援事業

支援事業

直接会い、時差のないミーティングをする意味

-

公演事業

公演事業

毎年続く日光市の公演

-

支援事業

支援事業

危機的なオデーサの冬

-

公演事業

公演事業

大谷翔平さんも観ていた「地球のステージ」

-

公演事業

公演事業

30周年記念特別ライブ〜終了しました

-

公演事業

公演事業

30周年記念特別ライブのご案内

-

公演事業

公演事業

1996年1月15日〜30年前のあの日

-

支援事業

支援事業

新年に思うこと

-

公演事業

公演事業

今年も終わっていきます

-

公演事業

公演事業

今年最後のステージ

-

公演事業

公演事業

“完校”という意味

-

公演事業

公演事業

名取北高等学校

-

公演事業

公演事業

あっぱれ!出雲実行委員会

-

公演事業

公演事業

3年目の熊本県立大学公演

-

支援事業

支援事業

ウクライナ事業始動!

-

支援事業

支援事業

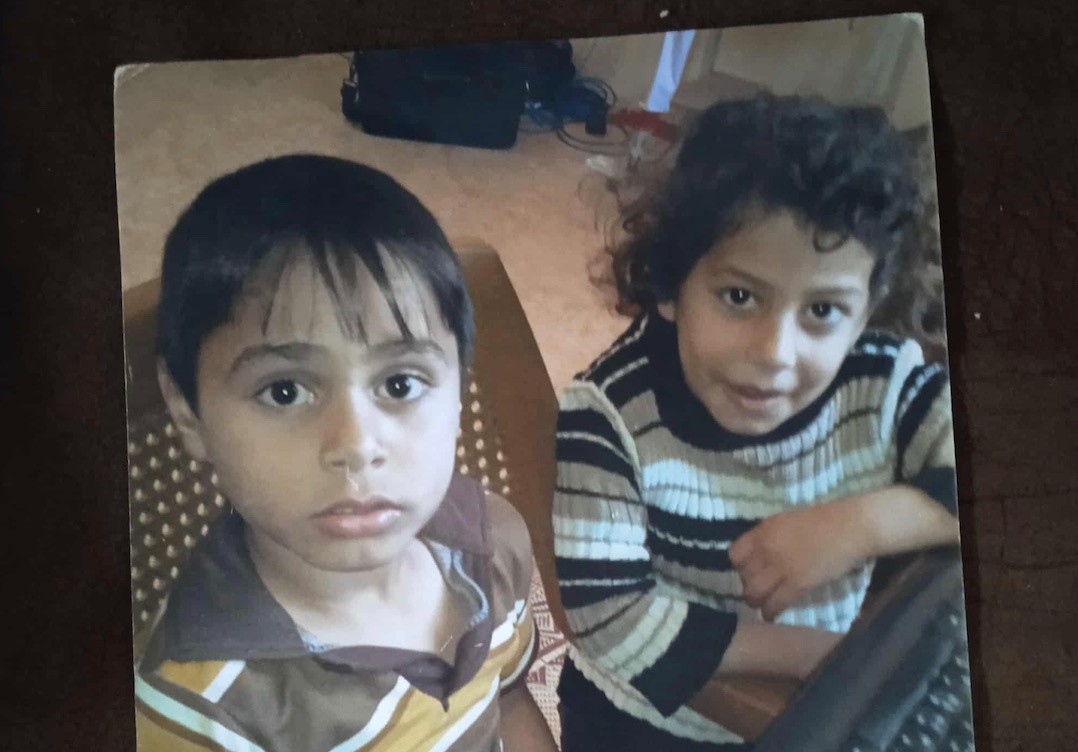

モハマッドの誕生日

-

支援事業

支援事業

(東ティモール)独立宣言日

-

公演事業

公演事業

続く九州公演

-

公演事業

公演事業

続く茨城公演

-

公演事業

公演事業

大府定期公演と深谷さん

-

公演事業

公演事業

こびりっこ〜おいしい給食

-

公演事業

公演事業

大分県佐伯のステージ

-

公演事業

公演事業

久しぶりの新潟公演

-

公演事業

公演事業

港屋のおばちゃん逝去

-

公演事業

公演事業

さわやか浜商

-

公演事業

公演事業

出雲三中のステージ

-

公演事業

公演事業

コープこうべの挑戦

-

支援事業

支援事業

(東ティモール)国指定の母親学級ガイドライン策定

-

公演事業

公演事業

協力隊のつながり

-

公演事業

公演事業

りんりんとの再会

-

公演事業

公演事業

大垣北高等学校

-

公演事業

公演事業

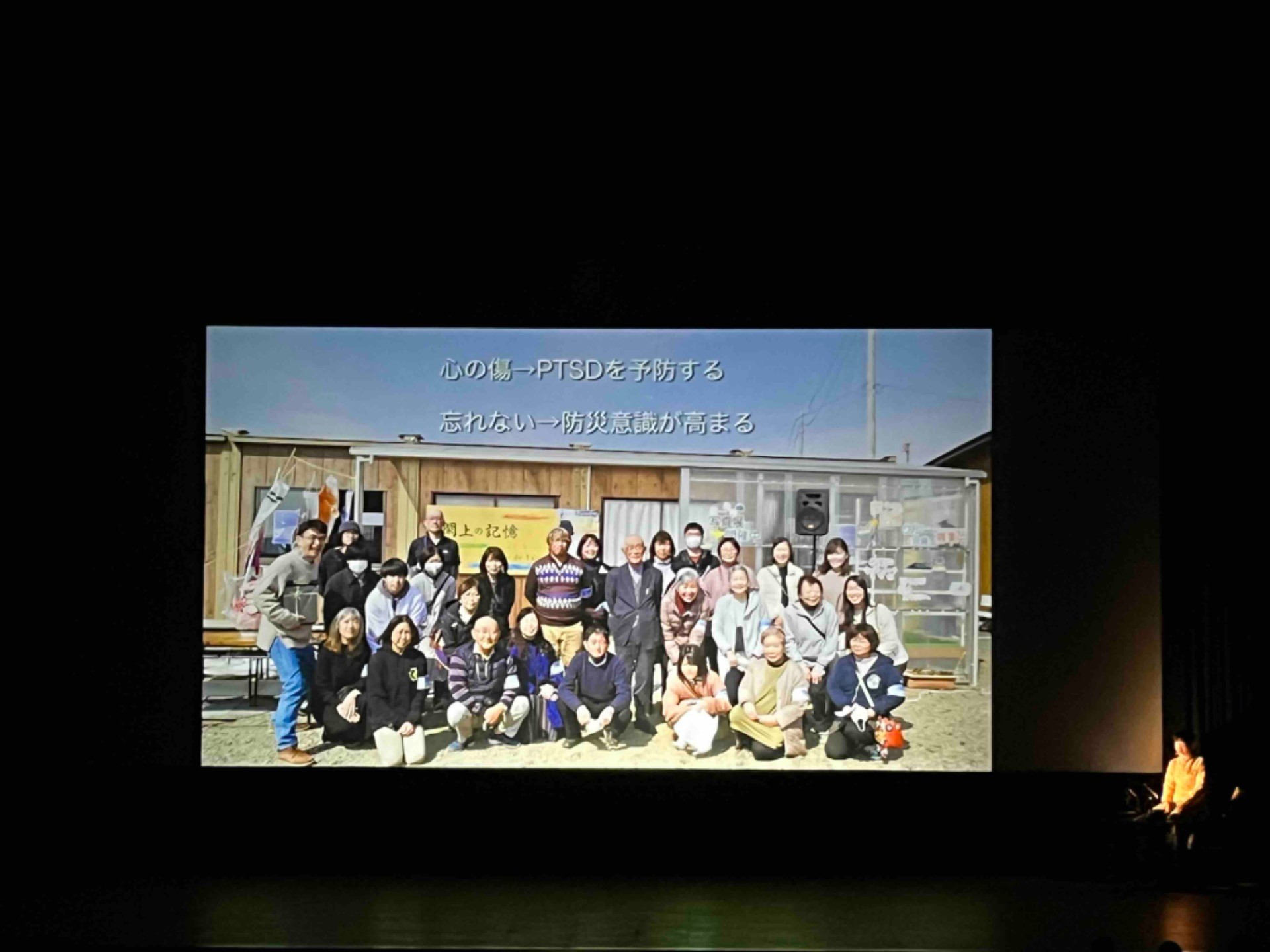

14年目の震災篇

-

支援事業

支援事業

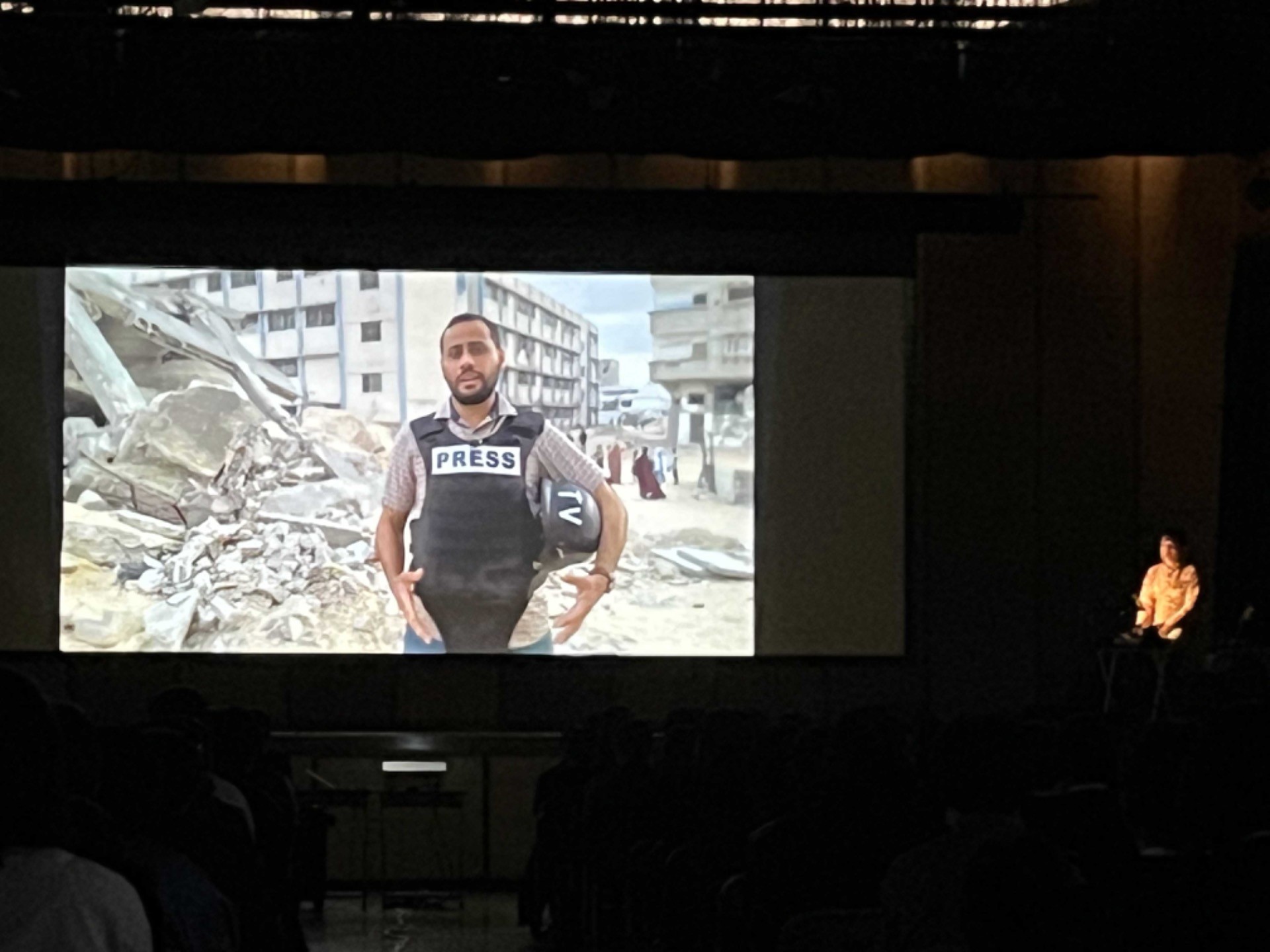

サラームさん〜あなたの命がけの映像

-

支援事業

支援事業

ガザ、活動順調です

-

支援事業

支援事業

ガザ、停戦か

-

支援事業

支援事業

(東ティモール)桑山代表の医療倫理セミナー

-

公演事業

公演事業

900人の中学生

-

支援事業

支援事業

登山の可能性

-

支援事業

支援事業

応急処置講習

-

支援事業

支援事業

育っていく医師たち

-

支援事業

支援事業

「地球のステージ」ボボナロ事務所

-

支援事業

支援事業

東ティモールに入りました

-

公演事業

公演事業

高森町での公演

-

公演事業

公演事業

ステージ公演シーズン

-

支援事業

支援事業

(東ティモール)広がる母親学級

-

支援事業

支援事業

活動は順調!

-

支援事業

支援事業

ガラツでのセミナーが始まりました

-

支援事業

支援事業

ルーマニア国境の街、ガラツ

-

支援事業

支援事業

ウクライナ支援に出かけます

-

公演事業

公演事業

山

-

支援事業

支援事業

ガザのみんな

-

支援事業

支援事業

奇跡の食糧配給

-

公演事業

公演事業

千葉県東総地区

-

公演事業

公演事業

久しぶりの山形公演

-

支援事業

支援事業

いろいろとありました

-

支援事業

支援事業

(東ティモール)妊娠中のネックレス問題

-

公演事業

公演事業

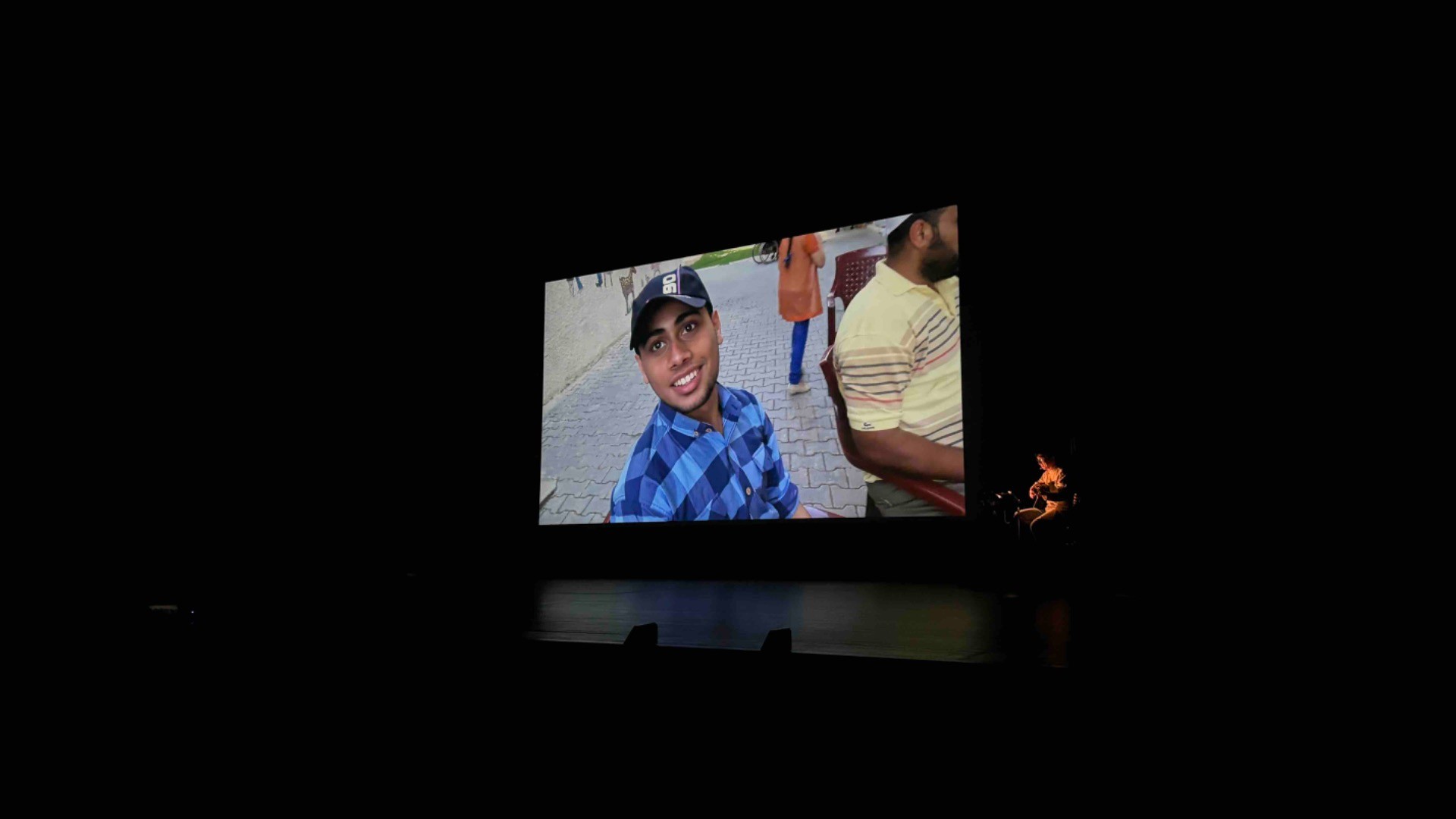

新「風のモハマッド」完成〜山形公演で初演

-

支援事業

支援事業

ウクライナ支援に行ってきます

-

支援事業

支援事業

(東ティモール)地域啓発活動

-

支援事業

支援事業

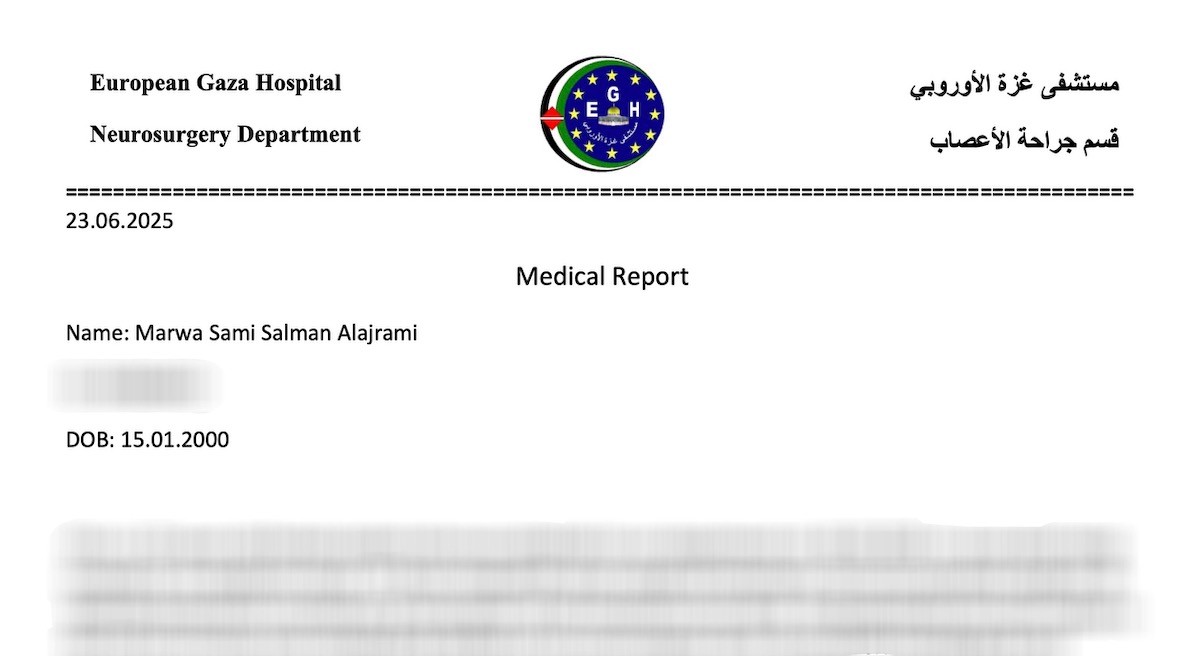

マルワさん、出国間近か?

-

公演事業

公演事業

Yahooニュースに出ました

-

公演事業

公演事業

次は北九州だ〜

-

支援事業

支援事業

モハマッドを偲ぶ会〜第2回

-

支援事業

支援事業

アッラーからの報告

-

支援事業

支援事業

アッラーが倒れました

-

支援事業

支援事業

飢え続ける我がスタッフたち

-

支援事業

支援事業

(東ティモール)母親学級の実践者研修

-

支援事業

支援事業

帰国しました

-

支援事業

支援事業

アッラーとヌールの報告

-

支援事業

支援事業

よい人材に恵まれて

-

支援事業

支援事業

みんな、人生の主人公は自分

-

支援事業

支援事業

シンポジウム、盛会に終わりました

-

支援事業

支援事業

涙の物語

-

支援事業

支援事業

ウガンダ事務所に着きました

-

支援事業

支援事業

ヌールのレポート

-

支援事業

支援事業

ヌール、見事なレポートでした

-

支援事業

支援事業

ガザからの叫び

-

支援事業

支援事業

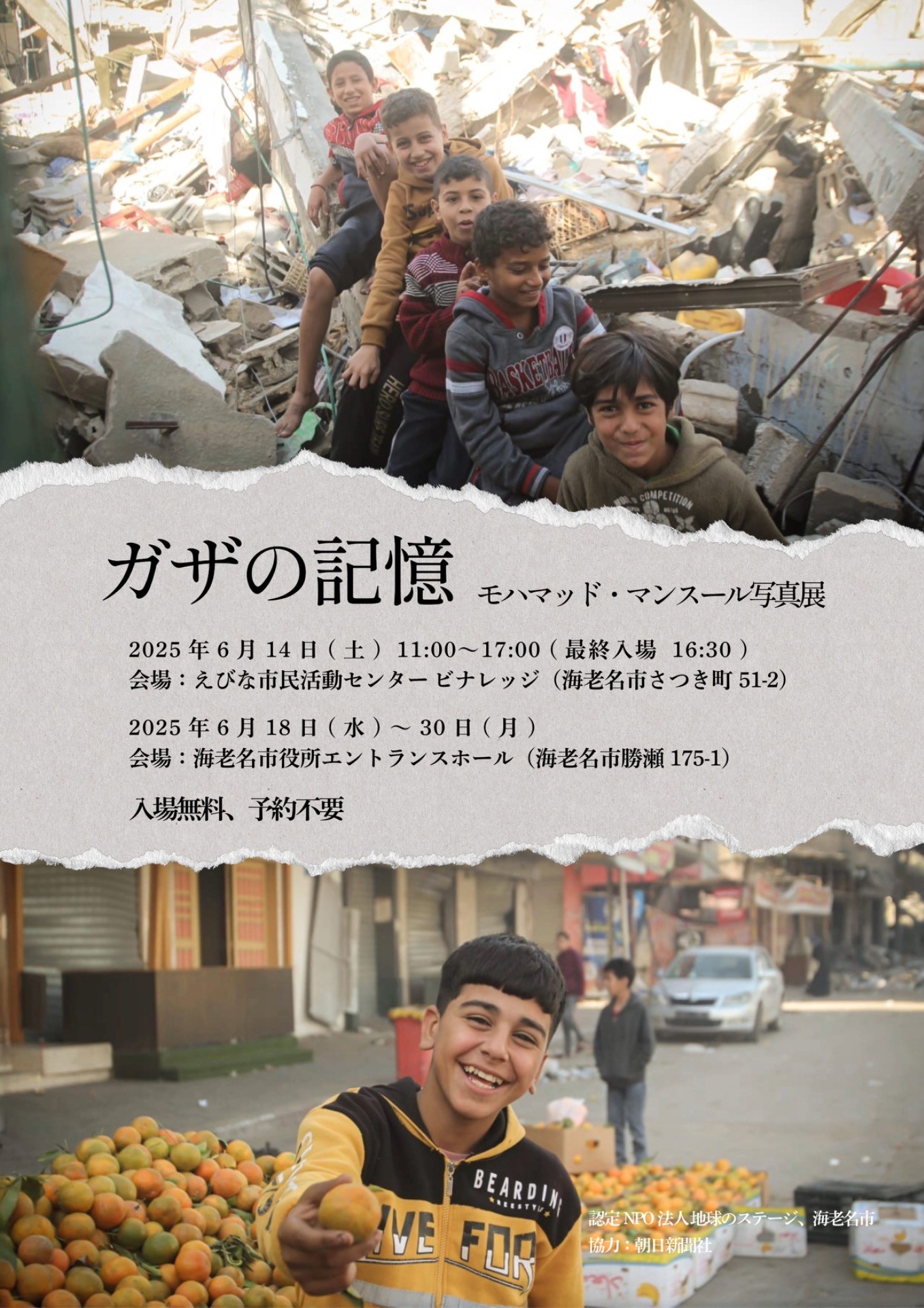

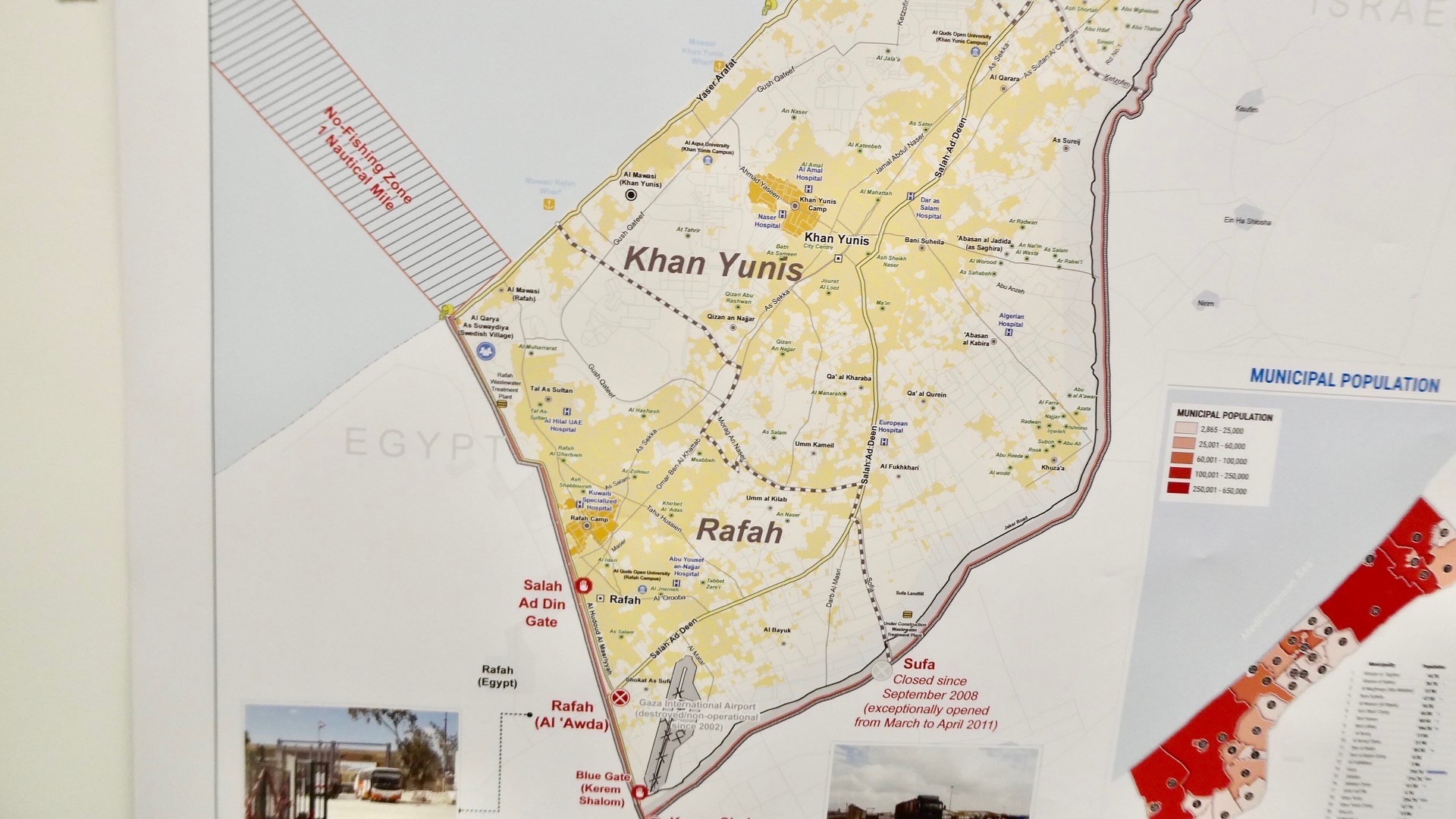

写真展開催のお知らせ

-

支援事業

支援事業

NHK World Japan

-

支援事業

支援事業

帰国、そして山へ

-

支援事業

支援事業

(東ティモール)母子病棟の着工式

-

支援事業

支援事業

出国します

-

支援事業

支援事業

UN Womenとの協働事業

-

支援事業

支援事業

終わらない戦争

-

支援事業

支援事業

ガザへの想い

-

支援事業

支援事業

苦悩するヨルダン川西岸地区

-

支援事業

支援事業

ラマラに着きました

-

公演事業

公演事業

三田高校への感謝

-

支援事業

支援事業

パレスチナに行って参ります