2016年4月14日、16日に発生した熊本、大分での大地震。

余震が続き、避難を余儀なくされる方が多数出る中、4月20日より支援活動を始めることを決めました。東日本大震災で私たちが被災したとき、最初に駆けつけてくれたのは福岡のドクターでした。その後、熊本のドクターも応援に駆けつけてくれ、震災直後の大変な時期を乗り切ることができました。見て見ぬふりはできない、少しでも九州の人たちの役に立てれば、そんな思いで出かけて行きました。

先に熊本入りしていた友人より、阿蘇大橋が崩落し、至るところで道路が寸断された南阿蘇村にはなかなか支援の手が届いていないと聞き、南阿蘇村をめざしました。

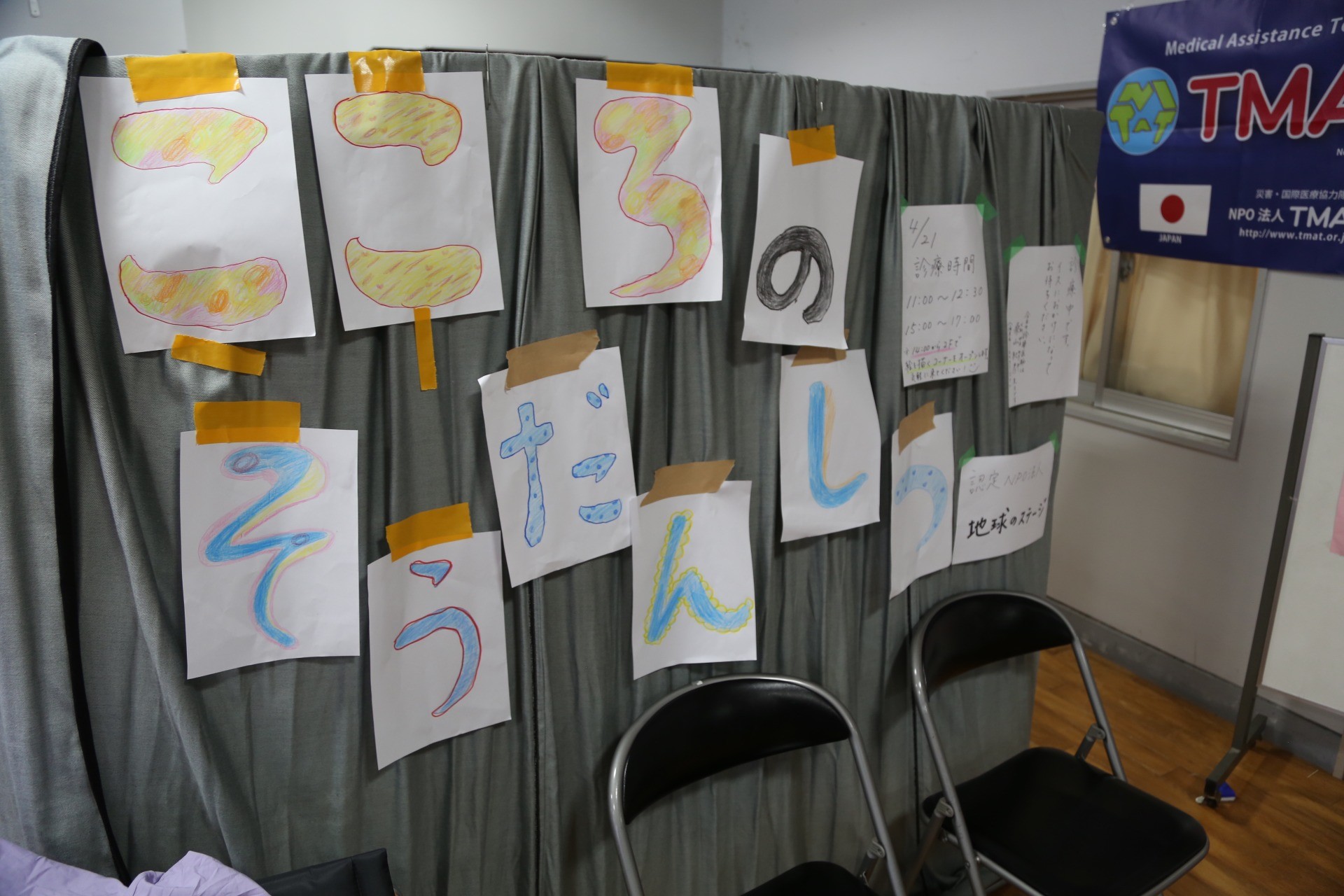

そこからは医療チームの一員として、5月5日までスタッフが常駐し、主に心のケアに重点をおいて活動を行いました。医療的な相談、子どもたちの経験を形にして吐き出し共有すること、心のケアセミナー、様々な活動を通して、辛い体験に向き合い乗り越えていくことをめざしました。